近年、お客様からの改修工事のご相談として「冷蔵・冷凍倉庫増設工事」のお問い合わせが増えています。私たちの日常生活を振り返ってみると、コンビニやスーパーなどで販売されているお弁当や冷凍食品が欠かせない存在となっており、毎日の食事で加工食品を一切口にしないという方の方が少なくなっていると言えるでしょう。また、食品などを取り扱う冷蔵・冷凍倉庫の貨物総量については、さまざまな要因から増え続けている状況で、倉庫の新増設は今後も需要が高まると考えられます。

そこで当記事では、なぜ人口減少が続く日本で「冷蔵・冷凍倉庫増設工事」の需要が増えているのかについて、国土交通省が公表している情報などからその理由を解説します。また、実際に「冷蔵・冷凍倉庫増設工事」を計画する際のポイントについても解説します。

Contents

「冷蔵・冷凍倉庫増設工事」の問い合わせが増えている要因

それでは、最近「冷蔵・冷凍倉庫増設工事」の問い合わせが増えている要因について解説します。

冷蔵・冷凍倉庫の需要拡大

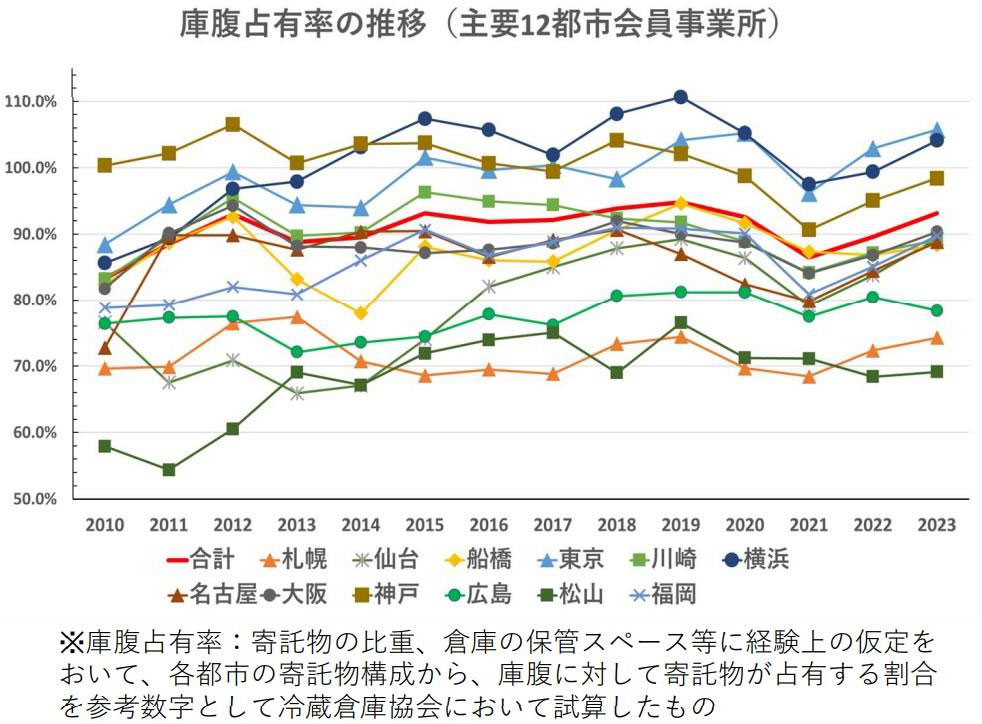

人口減少が指摘されている日本ですが、私たちの「食」を支える冷蔵・冷凍倉庫については、倉庫不足が露呈しているとされています。実際に、国土交通省が公表した資料に掲載されている倉庫の活用状況を示す庫腹占有率については、2023年4月の段階で6大都市平均で97%となっており、ほぼ満床といえる状況です。

引用:国土交通省資料より

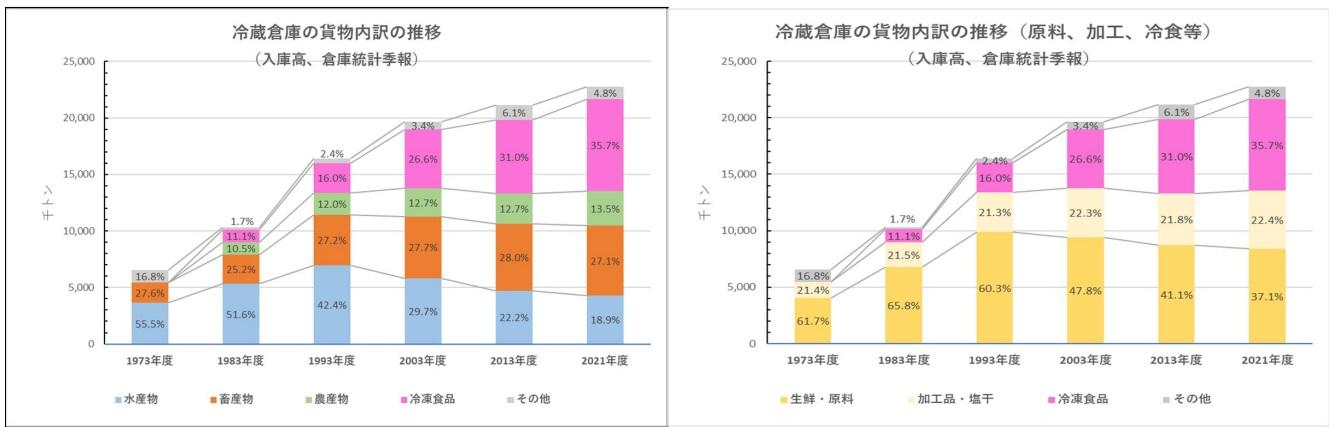

冷蔵・冷凍倉庫需要の増大は、特に冷凍食品の需要増、EC市場の拡大が要因になっているとされます。日本では、人口減少にもかかわらず、食品市場全体の拡大が見込まれていて、冷蔵・冷凍倉庫の貨物総量は増え続けています。

引用:国土交通省資料より

国の分析でも、冷蔵・冷凍倉庫の貨物総量については、以下のように分析されています。

*人口減少、高齢化により、カロリーベースでは我が国の食料消費総量はピークアウトしている。

*冷蔵倉庫の貨物総量は、国産減少に伴う輸入増加、冷凍食品増加、家族構成と消費生活の変化により、漸増してきている。

引用:国土交通省資料より

冷凍食品の需要増は、低比重の冷凍食品・半製品の増加から、倉庫での必要な保管容積が増大するという問題が生じます。また、コンビニなどで多品種の調理・加工食品販売の増加により、個包装など流通加工作業の必要性から、倉庫作業面積の拡大も求められるようになっています。

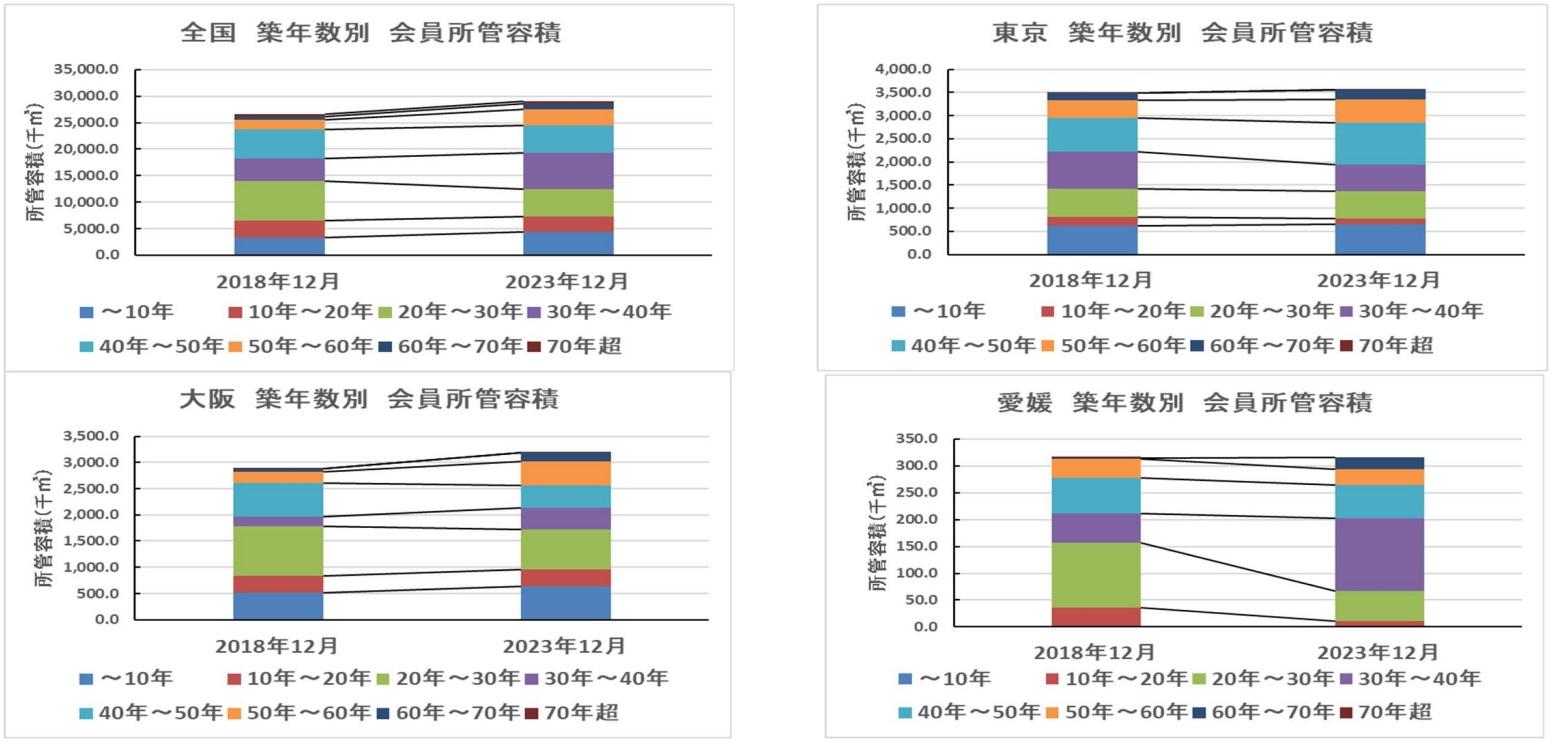

この他、築年数が経過した冷蔵倉庫の老朽化や、フロン規制への対応なども、近年の冷蔵倉庫の新増設需要の増加を後押ししているとされます。

冷凍食品の消費量について

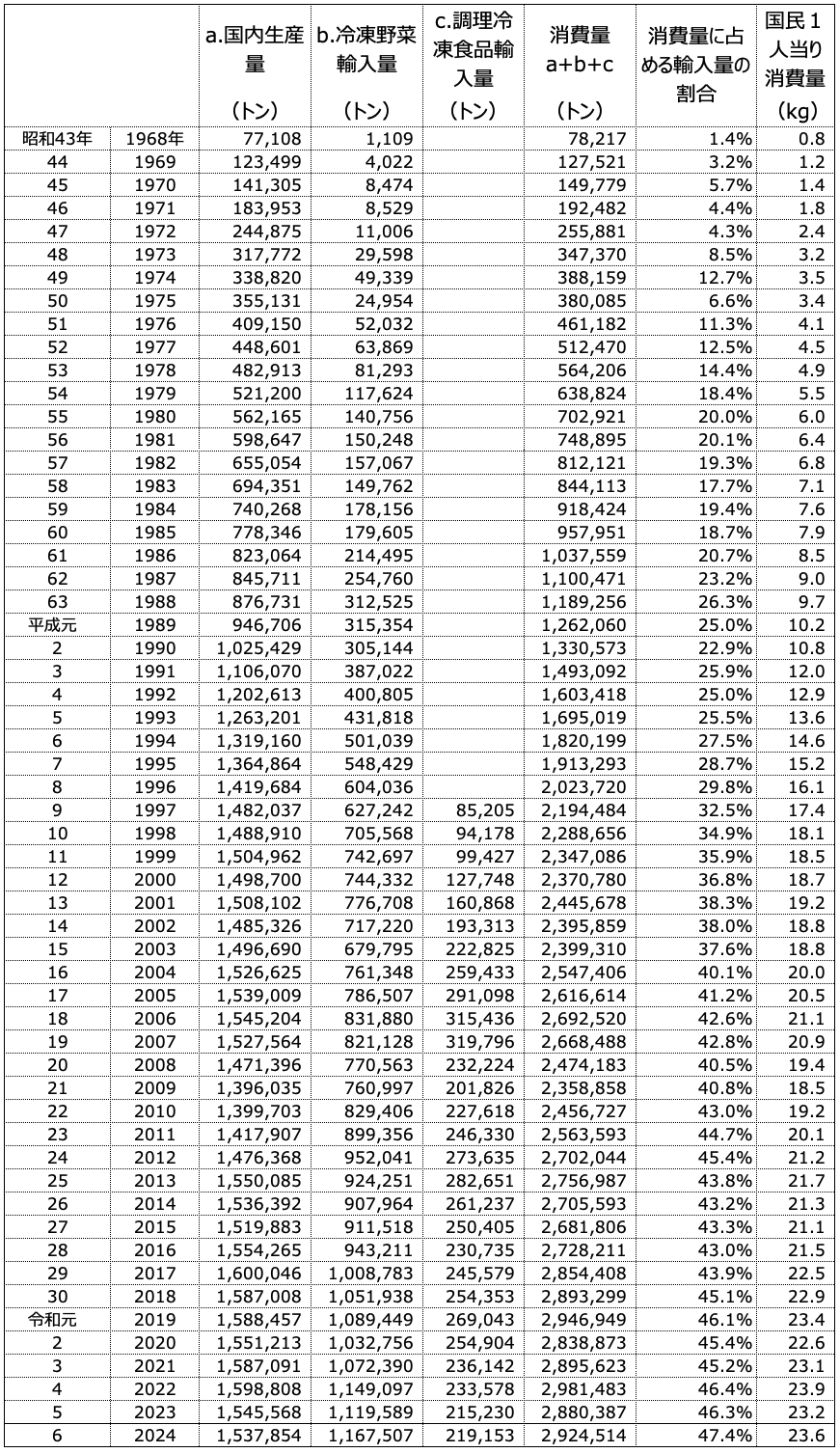

国民一人当たりの消費量は、以下のように増え続けているというデータがあります。

引用:一般社団法人日本冷凍食品協会webサイトより

上の表では、生産量、輸入量、消費量共に増加し、消費量に関しては記録がはじまった昭和43年と比較すると、20倍以上になっています。

冷蔵・冷凍倉庫の建設状況について

前項で解説した通り、EC市場の拡大や冷凍食品の消費量増加などを要因として、冷蔵・冷凍倉庫の需要は年々増大しています。しかし、冷蔵・冷凍倉庫の新設に関しては、用地不足や建設費高騰(2015年時点から3〜4割増し)といった制約が存在し、既存の倉庫を必要な補修・更新を行う事によって現役で使用するというケースも多いようです。

引用:国土交通省資料より

冷蔵・冷凍倉庫増設工事計画時 のポイント

冷蔵・冷凍倉庫の増設を計画する際には、「温度管理」「断熱・気密」「法令遵守」「施工品質」「作業動線・安全性」の5つのポイントをバランスよく検討することが重要です。これらを適切に計画することで、機能性・コスト・将来的な拡張性を両立させた施設づくりが実現できます。

新設をご検討の方は特殊倉庫建設を専門とする三和建設Risokoの【冷凍冷蔵倉庫を建設・設計する前に確認すべき7つのポイントをご紹介!】をご覧ください。

①温度管理と冷気循環の設計

- 保管温度帯の明確化

用途に応じて、冷蔵(0〜+10℃)や冷凍(−18℃以下)など、必要な温度帯を明確に設定します。複数の温度帯を設ける場合は、適切なゾーニング(区域分け)を行うことで管理効率が向上します。 - 冷却能力の算出と設備トンの選定

倉庫の容積、断熱性能、搬入口からの熱流入、外気条件などを考慮し、冷却負荷を算出します。その値をもとに、設備トンを適切に選定する必要があります。 - 冷気循環の設計

ファンや吹き出し口の配置を工夫し、冷気が庫内に均一に行き渡るように設計します。冷却ムラや凍結焼けの防止が、保管品質の維持に直結します。

②断熱性・気密性の確保

- 高性能断熱材の採用

壁・天井・床には、用途に応じた適切な厚み・種類の断熱パネルを使用し、外気の侵入や庫内からの熱損失を最小限に抑えます。 - 気密施工の徹底

パネルの継ぎ目や扉まわりにはシーリング材や溶接などで隙間をふさぎ、冷気漏れを防ぎます。これにより温度管理の安定性が向上します。 - 搬入口の外気流入対策

ドックシェルターや高速シャッターを導入し、搬入出時の外気流入を抑制。急激な庫内温度の変動を防ぎます。

③法令・規制への対応

- 建築基準法・消防法の順守

特殊建築物として必要な耐火・防火構造を確保し、消火器や非常口などの消防設備を計画的に設置します。 - 高圧ガス保安法への対応

圧縮式冷凍機を使用する場合は、その能力に応じて「製造施設の許可」や「届出」が必要です。事前に確認しておきましょう。 - 食品衛生法・HACCPなど必要な認証への対応

営業許可の取得に加え、温度記録や清掃手順などを含む衛生管理計画の策定・実行が求められます。 - 倉庫業法施行規則の確認

床の防湿措置や遮熱対策など、一類倉庫としての基準に適合するか確認し、建築確認申請時には関連資料の提出を準備します。

④施工品質の管理

- 基礎・構造設計の最適化

凍土や結露荷重を考慮し、防湿層・断熱層付きの床構造を採用。さらに、必要な耐荷重(例:3,900N/㎡以上)を確保する設計が必要です。 - 試運転・設備調整の実施

冷凍機や空調設備は試運転を行い、計画通りに性能が発揮されているかを確認します。不具合があった場合は、速やかに修正・調整を行います。 - 工期・スケジュールの管理

夏季や梅雨期の湿気・外気温の影響を見越して、施工時期に余裕を持たせた工程計画を立てることが重要です。 - 品質検査と保証体制

気密試験・断熱性能試験・庫内温度分布の確認など、各種検査を実施し、記録として保管します。竣工後も定期的な点検計画を立てておくと安心です。

⑤作業動線と安全対策

- 動線の最適化

入出庫の流れに合わせて通路幅や扉の位置を調整し、フォークリフトや作業者の動線をスムーズに保てるよう設計します。これにより作業効率が向上し、事故のリスクも軽減されます。

- 防犯・安全設備の設置

センサーライトや施錠付き扉、低温でも作動可能な通報装置などを設置し、安全性と防犯性の両立を図ります。

- 事業継続(BCP)への配慮

停電に備えた非常用発電機の導入や、冷媒の二重化など非常時対応策を講じておくことで、万が一の事態でも業務を継続できる体制が整います。

まとめ

今回は、冷蔵・冷凍倉庫増設工事について、なぜ増設が求められているのか、また実際に増設工事を実施する際のポイントなどについて解説しました。

記事内でご紹介したように、人口減少が続く日本では、食料消費総量はピークアウトしているものの、冷蔵倉庫の貨物総量は増加し続けているという状況です。私たちが口にする食品については、輸入量が増加していることや、冷凍食品や調理・加工食品の消費量が増加していることが要因となって、食品を安全に保管することができる冷蔵・冷凍倉庫の需要が年々増大しています。しかし、冷蔵・冷凍倉庫の新設については、用地不足や建設費の高騰などが足かせとなっていて、既存の倉庫に必要な改修工事を施すことを検討する事業者様が多く、昨今の冷蔵庫・冷凍庫増設工事の相談増加につながっているのだと考えます。

冷蔵・冷凍倉庫の増設においては、設計・施工・運用に関わる関係者を早い段階から巻き込み、それぞれのフェーズで品質、法令対応、コスト面を検証していくことが成功への近道です。計画段階から丁寧に準備を進めることで、安全かつ効率的な倉庫運用が実現できるでしょう。

現在、既存倉庫の保管可能量を増やすため、冷蔵・冷凍倉庫の増設を検討しているという事業者様は、食品工場建設、特殊倉庫建設に精通する三和建設までお問い合わせください。

1990年三和建設株式会社 入社、2021年同社 専務取締役就任

改修工事は新築以上に経験が求められます。これまでの実績で培ったノウハウを惜しみなく発揮いたします。 特に居ながら改修については創業以来、大手企業様をはじめ数多くの実績があり評価をいただいています。工事だけではなく提案段階からプロジェクトを進める全てのフローにおいて、誠実にお客さまに寄り添った対応を行い、 安全で安心いただける価値を提供いたします。

施工管理歴15年、1級建築施工管理技士、建築仕上げ改修施工管理技術者